MOVIE

動画ギャラリー

岩手 三陸

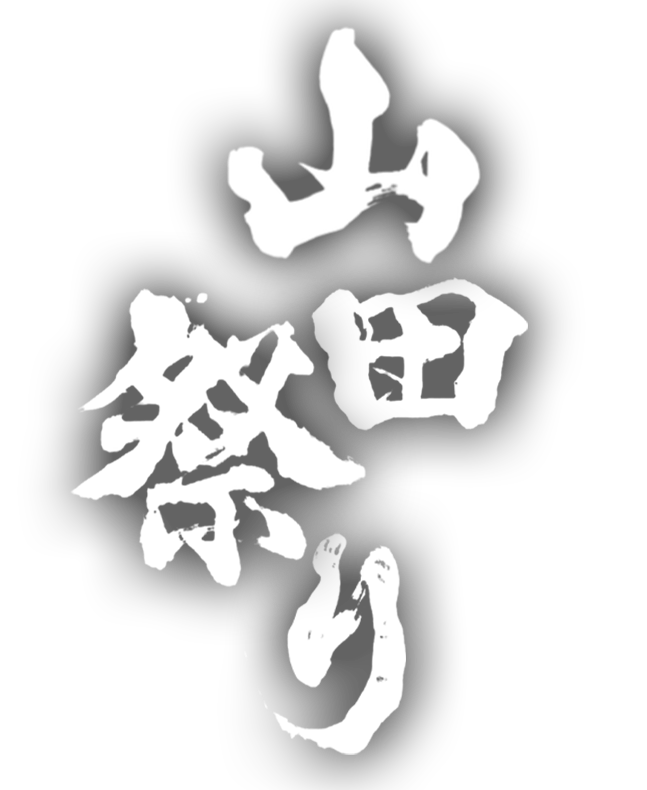

山田祭り

― 海神と生きる町 ―

“盆正月は帰らず、祭りに帰る”

平凡な日常が流れゆくこの町も

祭りの日には老若男女

ここぞとばかりに人で溢れかえる。

1年が、祭りに始まり、祭りに終わるこの町は

全国的にも有数の “お祭り愛” と

“熱気” に満ちた漁師町だ。

山田祭りとは?

「山田八幡宮」「大杉神社」

2つの神社の例大祭の総称

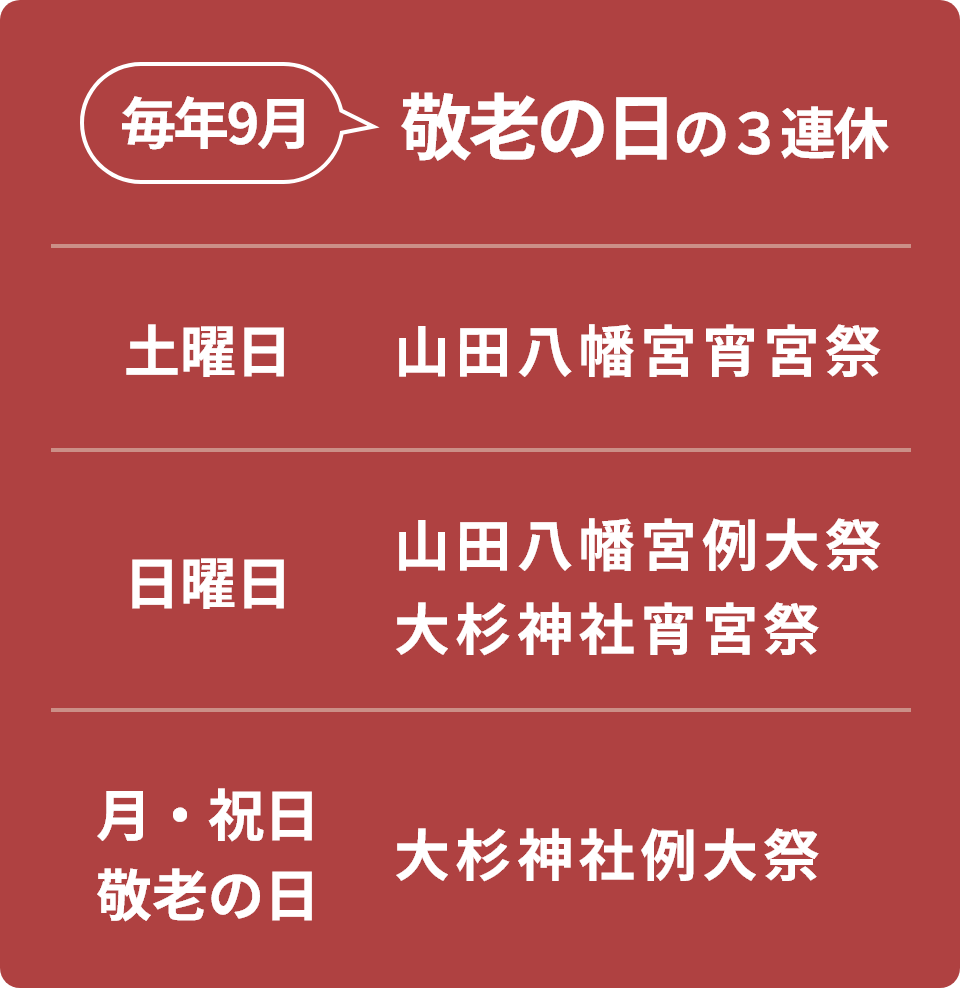

山田祭りは、「山田八幡宮」と「大杉神社」

2つの神社の“宵宮祭”と“例大祭”を合わせた

3日間の祭りの総称として親しまれています。

その中でも、神霊を神輿に移し町内を巡行する

神幸祭「山田の神幸行事」は

令和6年に岩手県の無形民俗文化財に指定され

独自の文化が続く伝統ある祭りとして今なお

地元の人々に受け継がれています。

山田の「暴れ神輿」

― 神霊の宿る神輿と気迫に満ちた舎人 ―

山田祭りのメインは「暴れ神輿」

早朝に神社を出発してから

夜に境内へ帰ってくるまで

“駆けたり” “回ったり” “突っ込んだり”

気迫に満ちた舎人たちが

「わっせ、わっせ」と

朝から晩まで町の中を一日中駆け回ります。

8つの「郷土芸能」

― それぞれの役割を果たし 神輿を囃し立てる ―

神幸祭では、神輿を8つの郷土芸能が囲み

暴れ神輿を囃し立てながら

町の中を巡行していきます。

神輿の通り道を祓い清める

「八幡大神楽」「山田大神楽」

神輿の後ろで護衛する

「八幡鹿舞」「関口剣舞」

盛り上げ囃し立てる

「境田虎舞」「愛宕青年会八木節」

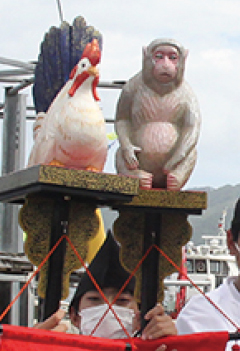

祭りに彩りを添える「川向十二支」

神様と町民を繋ぐ「関口不動尊神楽」

各郷土芸能団体がそれぞれの役割を果たし

2つの神社の神幸祭を支えます。

山田八幡宮 神輿還御

み はし のぼ

「 御階登り」

山田八幡宮の神幸祭における最大の見どころ。

一日中町を駆けずり周った後

体力の限界を迎えた舎人たちに

待ち構えているのが、最後の難所「御階登り」

この急な階段の先には御宮があり

渾身の力を振り絞って

神輿を階段上の御宮へと納めます。

神輿の重さに耐えきれず、時折崩れる場面も。

神輿を囲む郷土芸能は囃し続け

神輿に集まる観客は声援を送り続けながら

会場が一体となって

神輿が納まるのを見守ります。

この日一番の感動と熱狂に包まれた時間を

ぜひ一度、ご体感ください。

大杉神社 海上渡御

お しお ご り

「 御潮垢離」

大杉神社神幸祭における一大行事。

大杉神社の神輿を船に乗せ

山田湾の入り口に鎮座する“明神崎”

まで赴き、海の安全祈願をする「海上渡御」

早朝に神社を出発した神輿は

海上渡御の前に、浜辺から海に入り

穢れを祓い清める「御潮垢離」を行います。

神輿の海上渡御は各地で見られ

岸壁から船に直接乗せるのが一般的ですが

大杉神社の海上渡御は

神輿を浜辺から小船へ、さらに

綱を手繰り寄せ小舟から輿船(こしぶね)へと

昔から変わらない

伝統的な手法で執り行われます。

この伝統文化が、県の無形民俗文化財として

非常に高く評価され

今もなお変わることなく受け継がれています。

朝一の血気盛んな暴れ神輿が

周りを囲む郷土芸能の

山車に突っ込んでいく“掛け合い”も大迫力です。

ぜひ、早朝の海へ足を運んで

みてはいかがでしょうか。

RULES & TIPS

山田祭りの心得

― 地域のお祭りを楽しむために ―

山田祭りを快適に楽しむために

- 動きやすい服装と履き慣れた靴で参加を

- タオルと水分補給は必須(熱中症対策)

- 突然の雨にはカッパがおすすめ(傘は壊れる可能性あり)

山田祭りは、神様(神輿)を大事にするお祭りです。

神輿を最優先に、以下のことにお気をつけください。

- お神輿を触らない。

→お祓いを受けた舎人しか触ることができません。 - お神輿を建物の2階から見下ろさない。

→神様を見下す行為が失礼とされています。 - お神輿が近づいてきたら道をあける。

→神輿は急に止まることができないので、危険です。

PHOTO

En

En